人工制造的基因会影响人类吗? 伦理道德和科技发展哪个更重要? 基因编辑技术应该引导人类走上正确的道路,而不是在不可预测的条件下满足暂时的需求。 人类在面对未知时往往会显得脆弱和怯懦,但不可否认的是,这种行为是我们生存的基本法则。 。

2020年诺贝尔奖揭晓后,再次引起了全体网友的关注,尤其是诺贝尔化学奖获得者法国科学家夏庞蒂埃和美国科学家杜德纳。 这两位科学家获奖的主要原因是他们在基因方面的工作。 他在编辑技术研究领域做出了杰出的贡献,其中一位科学家杜德纳背后的资金支持者就是我们都非常熟悉的中国前首富李嘉诚。 虽然现在李嘉诚已经90多岁了,但李嘉诚似乎依然没有放弃探索新的领域,尤其是非常新颖的基因编辑技术。 在这个研究领域,李嘉诚一直非常慷慨,一下子就花费了数亿。

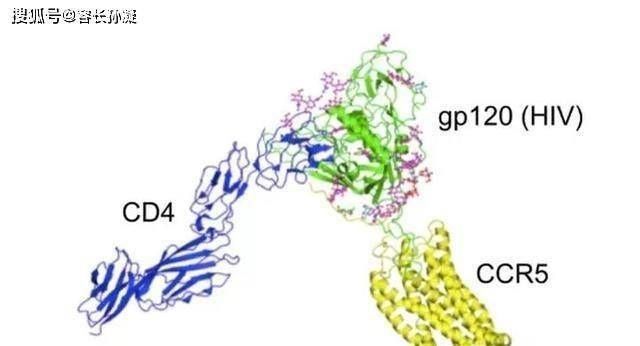

尽管如今基因治疗行业鲜为人知,但它已成为一个价值数千亿的巨大产业。 简单来说,基因编辑的功能就是对选定的基因进行编辑,比如某个DNA片段。 修改、添加或删除。 事实上,在诺奖公布之前,我国南方科技大学副教授贺建奎就在2018年对一对双胞胎进行了基因编辑。当时,为了制造一对双胞胎出生时就对艾滋病免疫的婴儿,何建奎直接切除了双胞胎婴儿的CCR5基因,彻底杜绝了艾滋病进入人体的机会,最终被送回母体分娩。 这样,长大后的婴儿不仅能免疫艾滋病,甚至还能免疫天花、霍乱。 免疫。

然而,基因也是相互依存的。 人为操纵基因的后果是很难预测其他基因是否会出现异常。 这就是基因编辑带来的风险。 那么,人造基因编辑会产生什么影响呢? 给人类带来了哪些影响? 基因编辑技术真的能创造出超级人类吗? 很快著名医学杂志《自然医学》发表了论文。 论文的主要内容是,通过基因编辑技术切除CCR5基因很可能有害,婴儿的寿命可能会因此缩短。 大家一定知道,生命科学之外还有一个词超级人类科技,叫做伦理学。

在这方面,基因编辑技术受到伦理委员会的监督,以防止基因编辑的胚胎最终无法发育。 然而,何建奎副教授却成功生下了这对双胞胎。 这符合人类道德吗? 原因太复杂,我们作为普通人无法评估,但是修改基因的人类会对下一代甚至后代产生影响吗? 这个问题不能低估,因为我们可能无法承担可能出现的不良后果。 随后,贺建奎不仅受到学术界的口头批评和书面批评,甚至最终面临入狱。

对于基因编辑技术来说,并不是“伦理高于技术”就能限制其发展前景。 技术应该是具有前瞻性、适用性的先进手段。 同时,这也不是一个被伦理道德绑架的新时代。 产品。

这会发生吗?蔡华伟画

不久前,在中国乌镇围棋峰会上,人工智能程序“阿尔法狗”对阵世界排名第一的中国围棋职业九段选手柯洁,并以总比分3:0获胜。 此前,它曾以4:1的总比分击败韩国职业九段棋手、围棋世界冠军李世石。 它还在中国象棋网站上注册了“大师”帐户,并与来自中国、日本和韩国的数十名围棋棋手进行了比赛。 大师们展开快棋对决,连续60场比赛未尝一败。 近两年,“阿尔法狗”风靡中日韩围棋界,每次表现都堪称完美。

一直以来有观点认为,人工智能的发展将威胁人类的生存,而“阿尔法狗”能在围棋比赛中屡屡击败人类,是人类智慧的典型体现,这更加剧了一些人的担忧。

那么,人工智能对人们的工作和生活有多大的直接影响呢? 它拥有人类的一些能力,甚至比人类做得更好。 未来它会和人类竞争工作岗位,甚至对我们构成威胁吗?

不可能拥有

比较优势

未来,人工智能可以在金融投资、医疗诊断、商业运营、军事指挥等方面做出高层预测和决策。

人工智能会取代人类吗? 应该说,这种担心也是有道理的。

近年来,人工智能各方面的发展逐渐完善,应用越来越多,其性能在很多方面已经超越了人类。

例如,2015年9月,腾讯财经推出了自动化新闻撰写机器人。 它可以基于算法第一时间自动生成稿件,即时输出分析判断,在一分钟内将重要信息和解读传递给用户。

另外,备受关注的微软小冰是一款可以模拟人声并与人交谈的虚拟伴侣机器人。 聊天的时候,让人感觉这是一个活生生的人,而不是一台机器。

此外,据外媒报道,摩根大通还开发了一款金融合同分析软件。 该软件最初需要律师和信贷员每年花费 36 万小时才能完成。 软件只需几秒钟即可完成,错误率大大降低。

青岛智能产业研究院智慧教育研究所副所长刘锡伟表示:“在解决问题方面,人工智能程序已经能够知道如何考虑自己想要解决的问题,即搜索解决方案空间寻找更好的解决方案。在无人驾驶系统驾驶方面,人工智能已经可以实现长距离、复杂路况下的自动驾驶。”

“未来,在认知层面,人工智能将拥有广阔的应用空间。比如,人工智能可以在金融投资、医疗诊断、商业运营、军事指挥等方面做出高层预测和决策。” 中国科学院自动化研究所研究员说。 孙哲南说道。

著名物理学家史蒂芬·霍金认为,人工智能将对人类社会产生更大的影响。 2016年底,他在英国《卫报》上发表文章预测:“工厂的自动化让许多传统制造业工人失业。人工智能的崛起很可能将失业潮蔓延到中产阶级超级人类科技,只剩下最后是人类护理人员。” 、创作和监督”。

这个判断还有待未来验证,但相比人类智能,人工智能确实具有无可比拟的优势。

刘希伟表示:“与人脑相比,人工智能算法对于数值和符号计算更加准确、更快、稳定、可靠。特别是对于有一定规则的计算问题,人工智能可以远远超过人脑的计算速度,并且还可以更容易地找到最优解,例如在数值计算、图形、语音、生物特征、行为姿势等的识别,甚至更复杂的预测推理任务中,人工智能都有超越人类的优异表现脑。”

不会取代

甚至威胁人类

人工智能不具备感性思维,无法跨越意识领域。

那么,人工智能真的会取代人类甚至对我们构成威胁吗? 接受记者采访的多位专家给出了否定的答案。

首先,专家认为,目前的计算机架构和编程模型存在本质缺陷,使得人工智能无法实现与人脑的情感、意志、心态、情绪、体验等方面的自然交互。 从本质上讲,人工智能只是物理世界中的一个概念,无法跨越到意识领域。

1981年诺贝尔生理学奖获得者罗杰·斯佩里博士发表了著名的“左右脑分工理论”,认为人脑的左右半球有不同的分工:左半球是善于分析、逻辑、演绎、推理等理性抽象思维; 右半球擅长直觉、情感、艺术、灵感等感性形象思维。 迄今为止,人工智能的所有智能表现都只是模仿了人脑左半球的理性思维模式,而根本不具备右半球的感性思维。

“也就是说,当前的人工智能技术仍然难以处理对人类主观意识有重大影响的社会、文化和意识领域的各种问题,但人脑通过长期学习可以轻松处理此类问题。”并在复杂的社会环境中成长。 问。”刘细薇说道。

他进一步举了一个例子,比如人工智能还没有创造出真正属于人类的作品。 “计算机和人脑毕竟在力学和生命灵性上有着本质的区别,因此,计算机创作和人脑创作之间还存在着难以逾越的鸿沟。个性化是人类文学艺术创作的生命,而计算机已经有了创作体系根本没有个性,只是对现有艺术作品的模仿、复制和重组。”

那么,随着人工智能的不断发展和完善,未来是否有可能实现这种自发的情商呢?

“情商分为两个层次,一个是让机器本身有情感,另一个是让机器理解人的情感,两者是不同的。”中国科学院自动化研究所研究员易建强说。科学院。 “让机器理解人类的情绪成为可能。目前有一些机器人系统可以部分理解场景、环境和对话内容,并根据结果做出相应的反应或表情。但这需要机器人或人工智能。”想要实现一个完全达到人类水平、具有自发情感和创造力的系统是非常困难或不可能的。”

中国自动化协会副理事长兼秘书长王飞跃对此表示赞同,“我个人认为100年不可能实现,也许永远不可能,除非我们重新定义人类的情感、理解、推理等。原因很简单,人们仍然不知道这些情绪意味着什么,它们是如何产生的,以及它们是如何发生的。

将成为人类

发展加速器

人工智能确实会对人类就业产生一定的影响,但人类的就业岗位不会消失,而是会转变为新的形式。

科学家们还认为,人工智能技术只是人类智慧创造的新工具。 它可以帮助人类更快取得突破,提高应对急需解决的全球性问题的能力。

“我们需要人工智能这个强大的工具来帮助处理复杂的问题,预测未知的事物,并支持我们实现以前不可能实现的目标。”王飞跃说。

专家表示,许多划时代的科技成果必然会导致人们生活方式的改变,短期内可能难以接受。 然而,如果纵观悠久的历史,你会发现,所有重大的科技革命,无一例外,最终都会成为人类的发展。 加速器也是提高人类生活质量的根本保障。

“人工智能技术的出现也是如此,它确实会对人类就业产生一定的影响。比如人工智能更适合解决简单的重复、确定规则,或者通过案例找到有效规则的问题比如安检、病理等,把切片、监控视频审核交给人工智能更加高效、可靠,这些工种也因此更容易受到冲击和替代。” 不过易建强表示,不用担心它会彻底取代人类。 “以第一次工业革命为例,它不仅取代了人类现有的工作岗位,还创造了足够多的新工作机会。大多数情况下,工作岗位并没有消失,而是转变为新的形式。”

易建强表示,汽车替代马车就是一个非常典型的例子。 当时,当汽车开始进入大城市并逐渐普及时,作为数百年出行工具的马车面临着下岗的威胁。 但后来的事实证明,新兴的汽车产业比传统的马车产业拥有数千甚至数万倍的产值和就业机会。

“现阶段,在真正实现人工智能的工作场景中,传统劳动者并没有被‘下岗’,只是角色发生了转变。人类仍然需要监控人工智能的表现,收集和分析情报,并进行承载。”进行预测性实验和评估,指导过程管理和控制。” 王飞跃说,“我相信,未来人类90%以上的工作将由人工智能提供,就像我们今天的大部分工作是由计算机和其他各种机器提供的一样。”

(原文发表于人民日报2017年7月7日第20版)